ジュンパ・ラヒリの著書「停電の夜に」の人を見つめる描写がとても良かったので、他の作品も読みたくなり、この本を選びました。

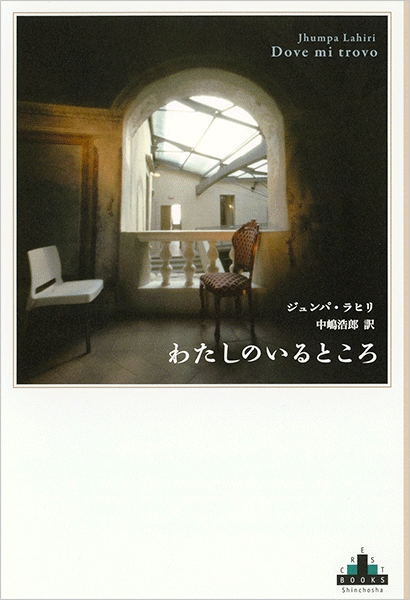

わたしのいるところ ジュンパ・ラヒリ 中嶋治郎 訳

▼本の詳しい情報はこちら

あらすじ

「わたし」は45歳、独身。仕事は、大学教師。

父は、母とわたしの全部にうんざりしていた。

母との考えの隔たりは、わたしに本当の孤独を教えてくれた。

「歩道で」「広場で」といった46の章で描かれる場所と人との関係。

特に大きな事件ではなく、「わたし」の変化の兆しとして「文房具店で」などがある。

エッセイのような小説の概要紹介はここまで。

感想

私は、「すぐ近くに」と「どこでもなく」がとても印象に残りました。

出発の前日に見かけた、楽しそうに颯爽と広場を歩くもう一人の「わたし」は、

きっと子供の頃に飛べなかった切り株を飛べることが出来たのでしょう。

客観的に自分の姿を見つめた「わたし」は、続く「どこでもなく」で自分の居場所に気付きます。

まごついて、迷って、戸惑って、混乱して、孤立して、うろたえて、途方にくれて、自分を見失って、無一文で、呆然として。これらのよく似た表現のなかに、わたしは自分の居場所を見つける。さあ、これがおまえの住まいだ。この言葉がわたしを世界に送り出す。

「どこでもなく」P155

情けない姿の自分を受け入れたとき、初めて居場所が見えてくる。

居場所は、地図の上にあるのではなく、自分自身の内側にある。

そんなふうに、自分を許し、解放することの大切さを感じました。

「わたし」の心模様に、多くの人が共感し賞賛することでしょう。

自分の居場所「わたしのいるところ」に不安なあなたに、そっと寄り添い勇気づけてくれる本です。

次に読みたい

他の作品も読んでみたくなる作家です。

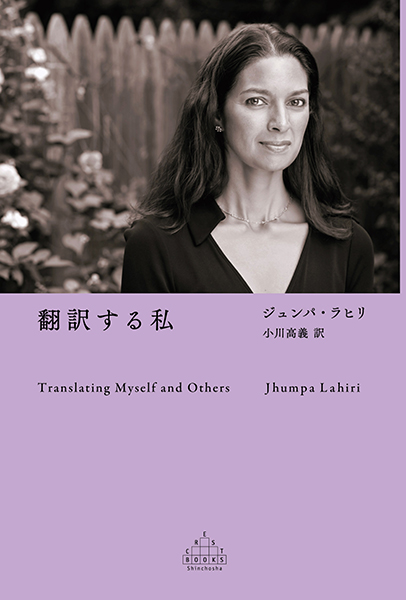

ベンガル人の両親の元イギリスに生まれ、アメリカで育った作者は、幼少期から翻訳のジレンマという記憶があるという。

翻訳する私 ジュンパ・ラヒリ

ベンガル人の両親のもとロンドンで生まれ、アメリカで育った著者は、幼い頃から自らや家族のことを、頭のなかで常にベンガル語から英語に「翻訳」してきた。大人になってから習得したイタリア語に見出した救い、母の看取りなど、自身の半生をひもときながら綴られる、小説を書くことを鼓舞してくれる「翻訳」について考えたこと。

新潮社サイト

コメント